di PAOLO DE BERNARDIN –

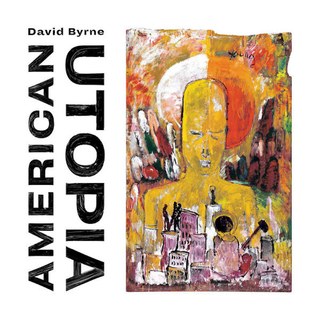

Col 90% delle canzoni composte a quattro mani con Brian Eno (le due restanti nascono a quattro mani anche dalla penna di Daniel Lopatin) “American Utopia” avrebbe potuto essere un secondo “My life in the bush of ghosts” ma dopo 14 anni di silenzio discografico solistico, l’ex leader dei Talking Heads, che nel frattempo non si è mai risparmiato in collaborazioni tra Fatboy Slim e il musical su Imelda Marcos, St Vincent, la colonna sonora del film “There must be the place” e del documentario “Contemporary color” ha voluto far ritorno sulle scene celebrando la sua America “arricchita” di un gran tesoro di Presidente e leggendo, allo stesso tempo, nel gran mare del futuro alla ricerca di possibili momenti di salvezza e di positività. Il suo resta uno stile musicale decisamente nervoso secondo i dettami delle nevrosi anni Ottanta, care a gruppi come i Devo, evidenziate da passaggi musicali che hanno lasciato il segno ma quell’utopia sottolineata nel titolo del disco sembra più positiva che negativa. Se l’epoca dell’Africa nigeriana di Amos Tutuola, narratore del popolo Yoruba che aveva ispirato l’opera del 1983 “La mia vita nel bosco degli spiriti” non ha avuto la sua seconda parte è anche merito di Brian Eno che si è ritirato in buon ordine lasciando tutto lo spazio solistico ai nuovi sogni dello scozzese americano Byrne. A detta del suo autore, dietro ogni canzone c’è una forte ispirazione artistica che lascia perennemente aperte le porte della sua casa (il singolo “Everybody’s coming to my house” è una chiara testimonianza) per far respirare e assimilare aria diversa di un mondo che, a detta sua, cambierà in positivo. Insomma Byrne vuol dire basta al malessere, ad ogni forma di cinismo e alle istanze negative che sembrano assediare il mondo contemporaneo annunciando di voler allestire un grande spettacolo di canzoni “il più ambizioso dai tempi di “Stop making sense”. In buona parte del lavoro di respira una forte aria robotica secondo schema classico Talking Heads ma lascia spazio alla positività del sogno in “Every day is a miracle” e “Bullett” e “Doing the right thing” (una passeggiata tra gli archi che lentamente sale e diventa esplosivo con i suoi sintetizzatori. A 65 anni David Byrne non riesce a perdere smalto e speranza.

STANDARD

(La storia delle canzoni)

Speak low (Nash-Weill), 1943

“Parla a bassa voce quando parli d’amore altrimenti i nostri giorni d’estate svaniranno in fretta, troppo in fretta. Se parli, amore, fallo sotto voce. Il nostro tempo corre troppo in fretta come nave alla deriva. L’amore è un lampo che si perde in fretta nel buio. Il domani è sempre vicino e arriva troppo in fretta. Il tempo è così vecchio e l’amore è così breve. L’amore è oro e il tempo è un ladro. Siamo in ritardo amore, tutto finisce in fretta, troppo in fretta. Io ti aspetto ma parlami d’amore a bassa voce”

“Parla a bassa voce quando parli d’amore altrimenti i nostri giorni d’estate svaniranno in fretta, troppo in fretta. Se parli, amore, fallo sotto voce. Il nostro tempo corre troppo in fretta come nave alla deriva. L’amore è un lampo che si perde in fretta nel buio. Il domani è sempre vicino e arriva troppo in fretta. Il tempo è così vecchio e l’amore è così breve. L’amore è oro e il tempo è un ladro. Siamo in ritardo amore, tutto finisce in fretta, troppo in fretta. Io ti aspetto ma parlami d’amore a bassa voce”

Mary Martin è stata una delle attrici più amate d’America nata principalmente come star della radio, carriera che iniziò nel 1939, rimpiazzando tre anni dopo la grande star Connie Boswell. Il suo debutto a Broadway fu in uno show firmato da Cole Porter nel 1938, “Leave it to me!” e fu proprio un classico di Porter come “My heart belongs to daddy” (successivo cavallo di battaglia di Marilyn Monroe) a darle il più grande successo. Tra i suoi trionfi a Broadway e ad Hollywood si ricordano ancora i ruoli principali nei musical “South Pacific” e “The sound of music”. Fu proprio a lei che affidarono il ruolo di protagonista del musical “One touch of Venus” del 1943. Composto da Kurt Weill (Dessau, 1900-New York, 1950) su testo di Ogden Nash, il musical appartiene all’ultimo periodo del grande operista che in Germania aveva mietuto incredibili successi firmando a quattro mani celebri opere di Bertolt Brecht. Fuggito dalla Germania a causa della persecuzione razziale di Hitler contro gli Ebrei riparò prima a Parigi (dove compose “I sette peccati capitali”) quindi a Londra prima di trasferirsi definitivamente a New York. Per esigenze lavorativo fu costretto ad abbandonare tutto il repertorio colto sviluppato a Berlino sulla scia di musicisti che stavano cambiando l’intero impianto musicale del Novecento e si impiegò principalmente a Broadway ed Hollywood dove diede il suo forte contributo a cinema e teatro musicale figlio ormai dei moltissimi musicisti ebrei europei fuggiti dal Nazismo. “One touch of Venus” ispirato a “The tinted Venus” di Thomas Anstey Guthrie, una semiseria opera letteraria inglese del 1885 che ricordava il mito di Pigmalione e Galatea ed ebbe come protagonisti Mary Martin e Kenny Baker debuttanti a New York il 7 ottobre 1943 con 567 repliche fino al 1945 e con la prestigiosa firma registica di Elia Kazan. Tra le protagoniste avrebbe dovuto esserci anche Marlene Dietrich ma, per il suo troppo sex appeal, fu purtroppo scartata. Qualche anno dopo il musical ebbe una versione cinematografica diretta da William Seiter e con protagonista la splendida Ava Gardner che però fu doppiata nel canto da Eileen Wilson. La maggior versione di successo fu però quella di Billy Leach, voce della famosa orchestra di Guy Lombardo che raggiunse la grande popolarità qualche mese dopo.

Nel 2014 il regista tedesco Christian Petzold aveva ben presente tutta la storia dell’opera quando decise di affidare a “Speak Low” la sintesi musicale del racconto che lui fa in “Phoenix”, (“Il segreto del suo volto”) dove una reduce da Auschwitz torna a Berlino in cerca dell’amato marito, il quale non la riconosce (complice un’operazione di chirurgia plastica cui lei si è dovuta sottoporre per ridurre le gravi ferite subite in prigionia), si ostina a crederla morta, la usa per arricchirsi e, forse, è pure colui che la tradì consegnandola ai nazisti… Un film sulla memoria, sulla colpa e la sua rimozione, sul bisogno di verità ma anche di perdono e di amore. Il bellissimo tema fu suonato e cantato da centinaia di artisti, interpreti della canzone, grandi orchestre, attori, jazzisti e vocalist jazz. Ad iniziare negli anni Quaranta dallo stesso Kurt Weill, Glen Miller, Dinah Shore, Judy Garland, Guy Lombardo, Morton Gould, Frank Sinatra, Jo Stafford cui seguirono nei Cinquanta Anita O’Day, Dolores Grey, The Four Freshmen, Les Baxter, Carmen Cavallaro, Peggy Lee, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Hank Mobley con Lee Morgan, Bill Evans, la stessa Lotte Lenya, moglie di Kurt Weill, Jane Morgan, Ray Conniff, Percy Faith, Don Elliott, Al Caiola, Jackie Gleason, Carmen Cavallaro, J.J. Johnson, Hank Jones, Barney Kessell, Cal Tjader, Grant Green, Anthony Perkins, Kenny Burrell. In Francia, col titolo di “Tous bas” ci furono eccellenti versioni ad opera dei Blue Stars (1954) e della sofisticata Danielle Darrieux (1961). Gli anni Sessanta continuarono a rinnovare la fama di “Speak low” con John Coltrane e Sonny Clarke, Ella Fitzgerald con Joe Pass, Chet Baker con Gerry Mulligan, Walter Bishop, Tommy Flanagan, Shelley Manne, l’israeliana Esther Opharim, Sammy Davis Jr, Mary Martin e Kenny Baker, la svedese Monica Zetterlund, Andy Williams, Sonny Clark, Ted Heath, Esquivel, Eartha Kitt, Tete Montoliu, Debbie Reynolds, Laurindo Almeida, Eumir Deodato, Gato Barbieri, Bud Shank, Barbra Streisand. Superba fu anche l’interpretazione della nostra Laura Betti con l’orchestra di Bruno Maderna nel 1963. In Italia fu cantata anche da Mina nel 1978 e da Mia Martini nel 1991. Anche nel rhythm’n’blues ci furono cover con The Miracles, Vanessa Rubin e Smokey Robinson. Tra le versioni più moderne annoveriamo quelle di Charles Lloyd, Boz Scaggs, Jamie Cullum, Steve Kuhn, Mark Murphy, George Duke, Tony Bennett con Norah Jones, Roy Hargrove, Peter Erskine, Eddie Higgins, Diana Schuur, il soprano Anne Sophie Von Otter, le brasiliane Marisa Monte ed Eliane Elias e l’attrice portoghese Maria de Medeiros, Dee Dee Bridgewater, Ute Lemper, Dianne Reeves. Infine anche l’attrice tedesca Nina Hoss per il remake cinematografico del 2014.